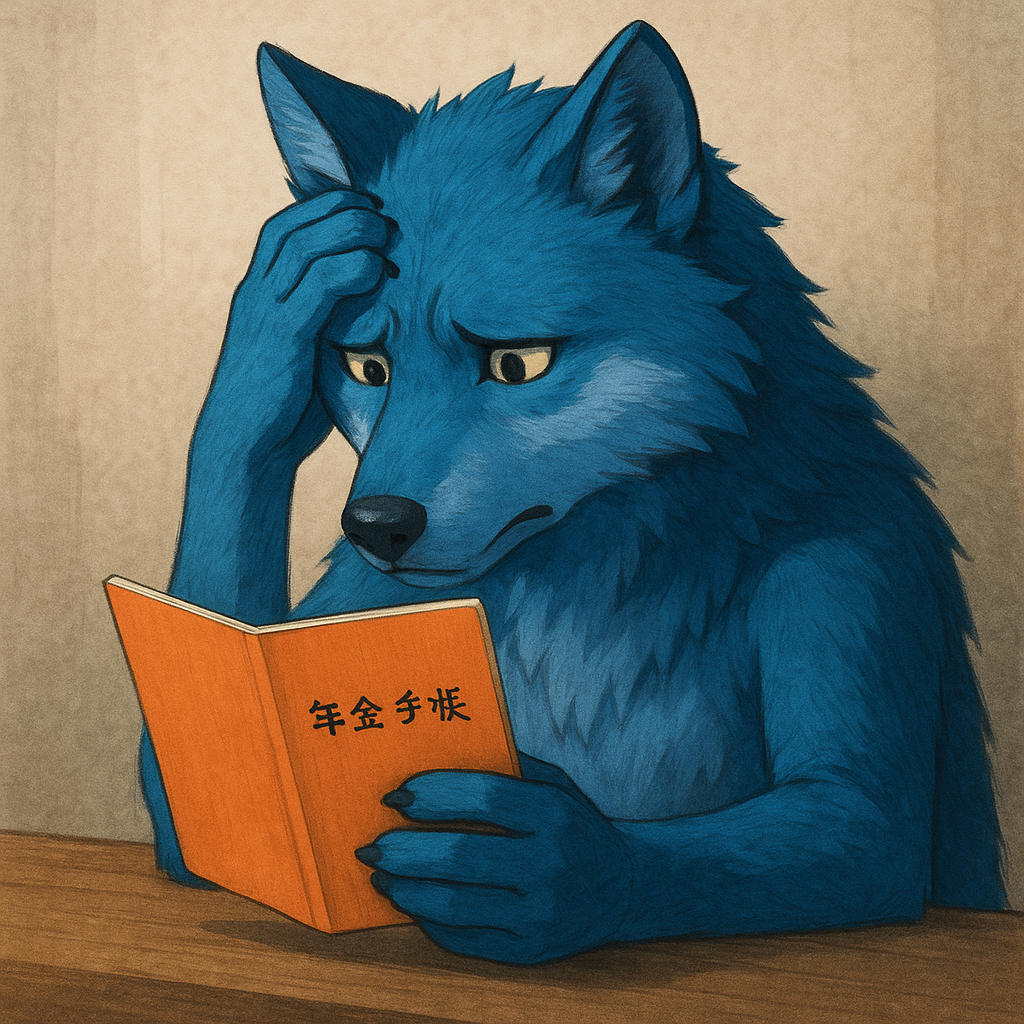

「どうせ自分がもらう頃には年金なんて出ない」

「年金なんて払い損だろ」

そんな声をよく耳にします。

たしかに、年金制度に対する不安や不信感は根強く、“取り戻すべきお金”という考え方に偏りがちです。

でもそれ、本当に正しい見方でしょうか?

今回は、年金=払い損という誤解を解くための3つの視点をご紹介します。

✅ 誤解① 「年金は積立金だから“元を取る”もの」?

多くの人が年金を「積立貯金」と誤解していますが、年金はそもそも保険制度です。

公的年金=長生きリスクに備える“保険”

つまり、払い損が起こるのではなく、「困ったときのための支え」になる制度なのです。

これは自動車保険や火災保険と同じ。

保険は「使わなければラッキー」で、「使ったら助かる」仕組みです。

✅ 誤解② 「短命なら損、長生きしなきゃ意味がない」?

確かに、早く亡くなると受け取り総額は少なくなります。

でも年金制度は**“相互扶助”の精神**で設計されています。

長生きした人を、みんなで支える制度

これは単なる個人の損得ではなく、社会全体で「長寿というリスク」に備える仕組みです。

言い換えれば、自分が短命だったときは、他の誰かを支えたということ。

その“仕組みの一部になっている”という考え方もまた、大切です。

✅ 誤解③ 「もらえるかわからないから払う意味がない」?

「年金制度は破綻する」とよく言われますが、現実には以下のような見直しで制度は維持されています。

- 支給年齢の調整(繰下げ70歳〜など)

- 支給額の見直し(マクロ経済スライド)

- 財源確保のための税制改革(消費税等)

つまり、「制度が完全になくなる」可能性は極めて低く、内容が変わりながら継続される可能性が高いのです。

大切なのは「変化に備えて、自分でも準備する」こと

「国は信用できないから払わない」ではなく、制度の変化を前提に“使い方”を考える時代です。

✅ 年金は「取り戻すもの」ではなく、「リスクに備える仕組み」

もう一度、整理しましょう。

| 誤解 | 正しい見方 |

|---|---|

| 払った分を取り戻すのが年金 | 長生きリスクに備える保険 |

| 短命なら損 | 社会全体の支え合い |

| 破綻するから無意味 | 続く前提で自助努力が必要 |

✅ まとめ|「払い損」ではなく「安心料」としての年金

年金は“老後の生活費”というだけでなく、「万が一の備え」としての機能が本質です。

払い損か得かで判断するのではなく、人生のセーフティネット=保険料としてとらえる視点が必要です。

人生100年時代、「最後まで安心して生き抜くための仕組み」として、年金はまだまだ大切な存在です。

コメント